アンティークステンドグラス

イギリスで直接買い付け、輸入した色とりどりのステンドグラスたち。

色鮮やかなガラスが、光を通すことで幻想的な色合いを生み出します。また、模様やデザインによって、様々な雰囲気を演出することができます。例えば、自然や花などをモチーフにしたステンドグラスは、自然の中にいるようなリラックスした空間を作ることができます。また、幾何学的なデザインのステンドグラスは、モダンな空間にも合わせることができます。

これらのステンドグラスは、当時のガラス職人の手作りで、一点一点異なる風合いがあります。お気に入りのステンドグラスを見つけることは、まさに出会いと言えるでしょう。

ステンドグラスは、イギリスの民家に使われたことが多く、古い家や建物にはステンドグラスが残されていることがあります。一軒のお家から複数枚のステンドグラスを取り外すため、木枠が残っており、同じデザインでもサイズが違うものがあったりします。

実際に窓として使うのも良いですが、壁に立てかけたり、裏に照明を置いてみると素敵なインテリアとして活用できます。

【アンティークステンドグラスについて】

イギリスの民家においては、19世紀から20世紀にかけて、ステンドグラスが広く使われました。当時の建築家や職人によって、様々な種類のステンドグラスが製作され、玄関や階段、リビングルームなどの窓やドアに取り付けられました。ステンドグラスは、明るさと視線のコントロールを目的として、室内と室外を仕切る役割を果たしていました。また、民家の玄関ドアには、家の持ち主の家族名や紋章が描かれたステンドグラスが多く使用されていました。 現代のインテリアにおいて、アンティークステンドグラスをおしゃれにディスプレイする方法を紹介します。 01.窓枠に取り付ける:ステンドグラスを古い窓枠に取り付けて、古き良き時代の雰囲気を醸し出す方法です。特に、アンティークの家具や装飾品がある部屋にステンドグラスを飾ると、統一感のある空間が生まれます。 02.壁掛け:ステンドグラスをフレームに入れて、壁に飾る方法です。アンティークのステンドグラスは、一枚一枚が独自のデザインを持っているため、絵画や写真と同様に、美術品として飾ることができます。 03.パーテーションとして使用する:ステンドグラスをパーテーションとして使うことで、部屋の中に美しい光の模様を作り出すことができます。また、透け感のあるパーテーションとして、部屋の仕切りとしても使えます。 04.ガラスアート作品としてディスプレイする:ステンドグラスを、自立型のガラスアート作品として飾ることもできます。様々な色や形のガラスを組み合わせ、オリジナルの作品を制作することもできます。 これらの方法で、アンティークステンドグラスを現代のインテリアにおしゃれに取り入れることができます。

MALTOのアンティーク家具について

当店ではイギリスやフランスを中心としたヨーロッパのアンティークやヴィンテージ家具を現地でMALTOバイヤーのフィルターを通し厳選した家具を

買い付けています。当店では1950年以前のものをアンティーク1950年以降のものをヴィンテージと呼んでいます。

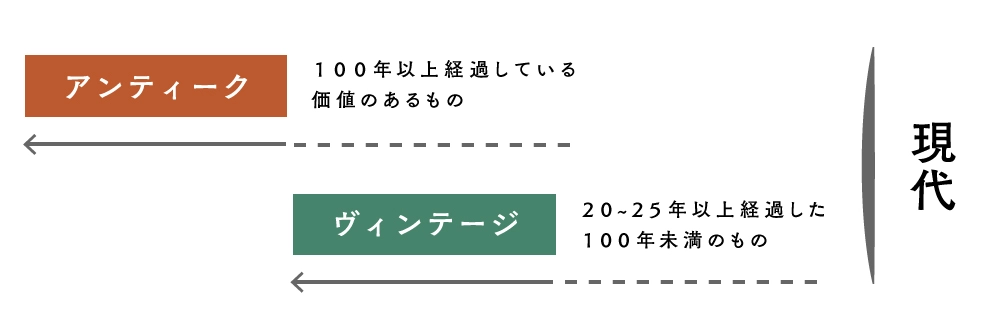

→アンティークとヴィンテージの違い

英国の伝統的なクラシックな家具から、フランスの優雅なロココ様式の家具、北欧デザインのアーコールブランドのモダンなデザインのものまで幅広く取り揃えておりますのできっとお気に入りが見つかると思います。

ご自宅のリビングや寝室、ダイニング、エントランス、書斎にアンティーク家具、ヴィンテージ家具を追加することで説得力のあるインテリアになります。

買い付けた家具たちはあえてピカピカにリペアをすることはせず、これまで使い続けれた歴史が刻まれたアンティークならではの表情や温もりが感じられるものを販売しています。

ご使用に難があるアンティーク家具は自社で修理後に販売(→当店のリペアの様子はこちら)、または外注で長年お付き合いのあるアンティーク家具修復士さんにリペアに出し修復をお願いしています。

またちょっとした補修ならDIYでやりたい!という方は→こちらのサイトなどを参考にしてみてはいかがでしょうか。

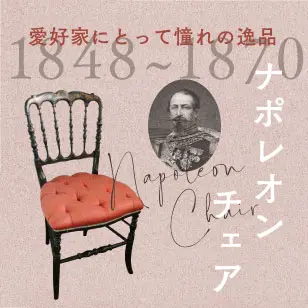

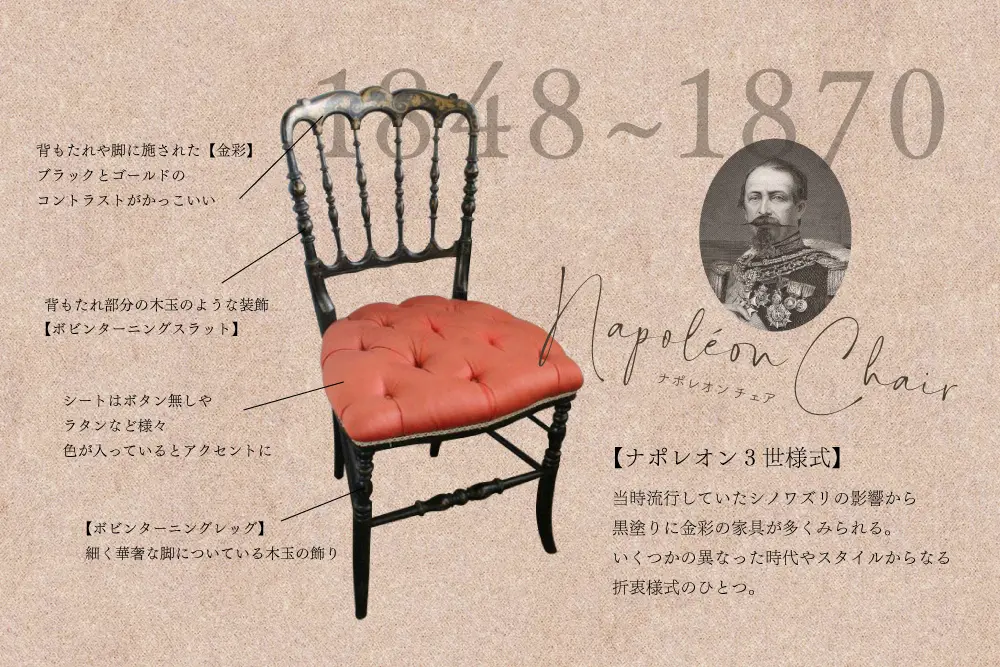

西洋アンティーク愛好家にとって憧れの逸品、「ナポレオンチェア」

「ナポレオンチェア」とは、「ナポレオン3世」時代に多く造られたチェアのことを言います。 ナポレオン3世(在位1852~1870年)が皇帝だった時代のフランスで流行したスタイルをナポレオン3世様式や、セカンドアンピール様式と呼びます。

「ナポレオンチェア」の最大の魅力は、背もたれと脚部の美しさです。木を細く削り、繊細な加工を施した背もたれと脚部は、華奢でありながらも格調高いデザインで、ラグジュアリーな雰囲気を出しています。

繊細なシルエットのナポレオンチェアは主に飾り椅子や洋服を掛けるために使われていました。

「ナポレオンチェア」に見られる装飾には、次のようなものがあります。

・ボビンターニングスラット……背もたれ部分の木玉のような装飾

・バンブーモチーフ……フレームの木の部分に刻まれた竹のような模様

・ボビンターニングレッグ……細く華奢な脚についている木玉の飾り

・金彩……背もたれや脚に施された金の模様

・リボン彫刻……クレストレイル(背もたれ上部)に立体的なリボン彫刻の装飾

中でも、「ブラックナポレオンチェア」と呼ばれるものは、チェアのフレームを黒く塗装し、繊細な金彩を施したものを言い、ナポレオン3世の時代に、エボニーの黒い家具が流行したことから作られました。

引き締まった黒のフォルムに鮮やかな金彩が映える美しいチェアは、ファンが多いアイテムです。

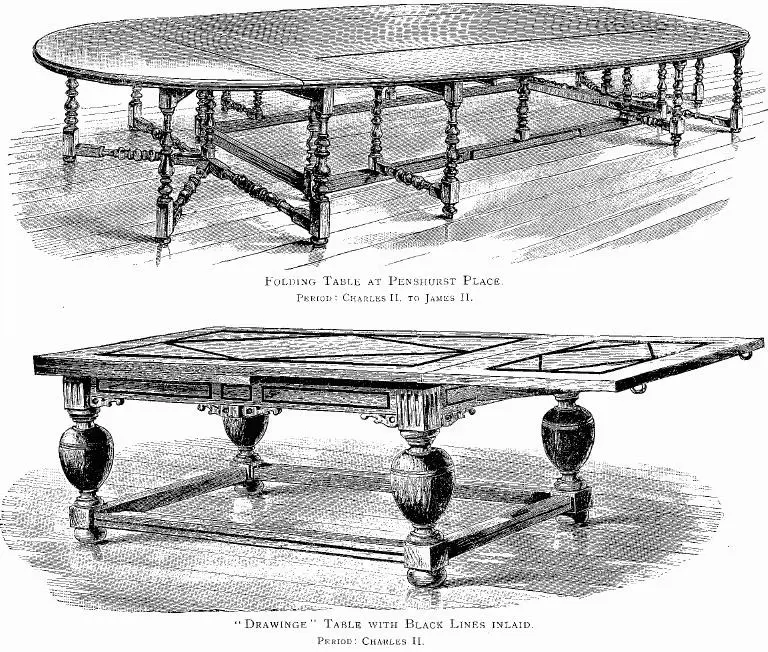

現代のニーズにも寄り添ったアンティークテーブル「ゲートレッグテーブル」

「シーンによって使い分けられる」「折りたたんで収納できる」「運びやすい」など、現代のニーズにも寄り添ったアンティークテーブルがあることをご存知でしょうか?

主張が強かったり、サイズが大きすぎたり、手軽には手をだしにくいアンティーク家具ですが、加える事でグッとクラシカルな雰囲気が増す強みもあります。

自分にぴったりのサイズや用途で見つけられたら、感動もひとしおです。

そんなアンティーク家具の中から、シーンによって"変形"する楽しさもある「ゲートレッグテーブル」をご紹介します。

- ゲートレッグテーブルとは?

- ゲートレッグテーブルの歴史

- 現代のニーズにも合った機能性

- 木製家具の美的価値を高めるデザイン

目次

ゲートレッグテーブルとは?

ゲートレッグテーブルは、折りたたみ式の天板を必要な分開いて使える便利なドロップリーフテーブルの一種です。

使わないときは折りたたんでコンパクトに収納でき、限られたスペースで機能的に活躍できる使い勝手の良いアンティークテーブルです。

支脚のゲートレッグによって天板はしっかりと支えられて安定感があり、軽食やティータイムも楽しめるテーブルとしてお使いいただけます。

この家具は、幕板に格納されていた脚(Leg)が、門(Gate)のように開き、持ち上げた天板を支えるつくりから、ゲートレッグテーブル(Gate Leg Table 門脚式テーブル)といわれてきました。

決して広いとは言えない住居が多いのは、イギリスも日本も一緒です。

現代でも生活に取り入れやすい機能性と、より”アンティークらしい”デザインを併せ持つプロダクトです。

ゲートレッグテーブルの歴史

ゲートレッグテーブルは、17世紀初頭のジャコビアン期より登場しました。

当時は、フォーリング(=折り畳み)テーブルと呼ばれており、18世紀後半まで様々なデザインが作られました。

ゲートレッグテーブルの名称は、19世紀中頃より使われはじめたのではないかと推測されています。

現在では俗称ですが、折りたたみ式のテーブルを総称して、ドロップリーフテーブルやバタフライテーブルなどと呼ぶこともあります。

1900年代に入り、折衷様式(ヴィクトリアン~エドワーディアン時代)とともにリバイバルされましたが、ドローリーフテーブルと同様、構造的に変化したところはほとんどありません。

現代のニーズにも合った機能性

【女性一人でも持ち運びがしやすい】

サイズにもよりますが、天板が畳めるのでコンパクトになり持ち運びしやすいのも嬉しいポイントです。

普段は収納していても急な来客用にサッと出して、必要なスペース分天板を広げることができます。

【使わない時は収納】

両サイドの天板を折り下げ、最小限のスペースで収納できます。

小さく折りたたんでも脚部分など特徴的なアンティークらしいデザインが目立つので、収納時も堂々とした雰囲気。

花瓶やフォトフレーム、テーブルランプを飾ってコンソールの様にして使うのも素敵です。

木製家具の美的価値を高めるデザイン

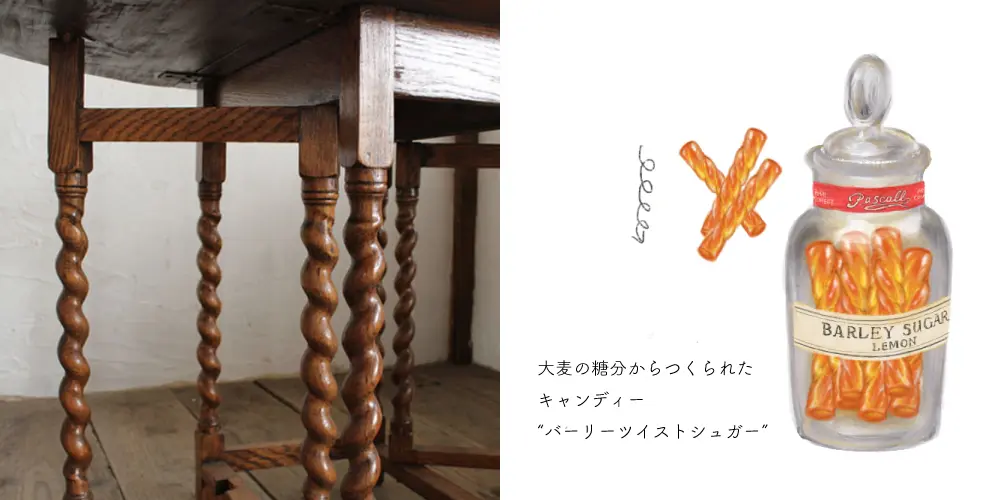

ゲートレッグテーブルで多く見られるのが、特徴的なツイストの脚。

イギリスアンティークの定番デザインで、くるくるとねじれた女性らしく上品なデザインです。

私たちが「ツイスト」と呼んでいるクルクルネジネジしている脚のデザインの正式名称は「バーリーシュガーツイスト(Barley Sugar Twist)」。

バーリー(Barley)とは大麦のこと。昔、大麦の優しい糖分から作られたクルクルネジネジした「ねじり飴」の形を模して、ねじった形の挽き物細工が17世紀後半のイギリスで流行しました。それが、「ツイスト」です。

定義も由来も曖昧だけど、250年以上続くスタンダード「チェスターフィールドソファ」

英国ラウンジスタイルの王道、チェスターフィールドソファ。その姿は誰もがドラマや映画のシーンでも目にしているのではないでしょうか? イギリス発祥の伝統的なソファで、アンティークインテリアの象徴ともいえる存在です。

謎につつまれた歴史

イギリスのアンティークソファといえば真っ先に思い浮かべてしまう存在、それがチェスターフィールドソファです。

基本的にはボタン留めのレザーソファであればそれは「チェスターフィールドソファ」と呼べるでしょう。

その名前は製造会社の名前でも、ブランド名でも、当時の王の名前でもありません。そもそも、チェスターフィールドの椅子そのものがどこから来たのか、誰がデザインしたものなのか、未だに解明されていないのです。

チェスターフィールドの名前の由来には諸説あると言われていますが、 その中でも有力なのがフィリップ・チェスターフィールド伯爵が大きく関係しているという説です。

チェスターフィールド伯爵

フィリップ・チェスターフィールド4世伯爵は外交政治家として18世紀のイギリスで活躍した人物で、 1988年に出版した著書「わが息子よ、君はどう生きるか」は、伝統的な英国紳士として精神的に多くの人々に影響を与えました。

そんな彼が好んで愛用していたというのが革張り・ボタン留めのリラクゼーションチェア。

腰を深く掛けられ、身体を包み込むような背もたれ~アームのつくりは、座ってみるとゆったりとくつろぐことができます。

最も身近に感じるのは「チェスターフィールド」といえば、やっぱりチェスターフィールドコートでしょうか。

英国紳士スタイルには欠かせない、こちらも時代を超える定番のアイテムです。コートに関して、同じ名前ですがこちらはチェスターフィールド"6世"伯爵が好んで愛用したことにちなむそうです。

詳しい血縁関係は不明ですが、同じ名前で200年以上も愛されるスタイルを確立していたなんて、2人はよほどこだわりのある美的センスの持ち主だったのかもしれませんね。

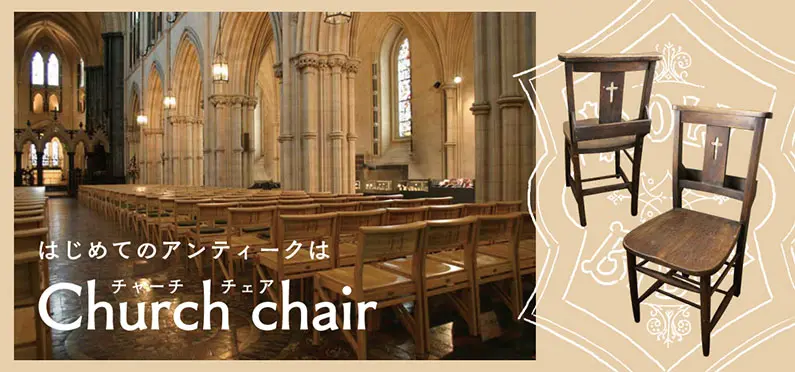

初めてのアンティーク家具におすすめの「チャーチチェア」はその名前の通り“教会で使用されていた”木製の椅子

- チャーチチェアとは?

目次

チャーチチェア

チャーチチェアとは、その名前の通り“教会で使用されていた”木製の椅子のことです。

「教会椅子」「チャペルチェア」などと呼ばれることもあります。

その歴史は古く、19世紀中ごろからヨーロッパ各地の教会で特色あるオリジナルの椅子が作られるようになりました。

聖書を入れるポケット、荷物を置く為の座面下のスペース等、実用面を追求した事からこの独特のフォルムが生まれました。

ウッドを基調にしたシンプルなデザインは、カントリー家具やパイン家具、北欧スタイルのヴィンテージ家具との相性も抜群で、

初めてのアンティークチェアとしてピッタリです。

礼拝堂の雰囲気を損なうことのないよう、またコスト面からも同じサイズ・素材・形に統一されています。

疲れにくい座面

チャーチチェアはそのほとんどが長時間座っていても疲れないように工夫されています。

自然素材の藁を編み込んだラッシュシートのチャーチチェアや、お尻の形にあわせて座面が立体的に削られている「座ぐり」という加工が施されたものがあります。

現代的な考えでいくと、単純に疲れにくい座面にするならふかふかのクッションを仕込めばいいのでは?と思ってしまいますが、

教会の規模によっては何百脚とある椅子ですから、手入れのしやすさ重視やコストの関係などがありそうですね。

シンプルなデザインのなかでも、作りを工夫することによって少しでも座り心地の良いチェアに仕上げられた、当時の知恵や発想に驚かされます。

頑丈な素材

壊れにくく硬い素材で出来ているということも、チャーチチェアの特徴の一つです。

材質は主にエルム材とビーチ材が多く、エルム材で作られたチェアが比較的古いものとされています。

教会で長く使っていくものですから頑丈であることは大前提だったと思うのですが、そのおかげで現代でも長く大事に使える品質の良さがあります。

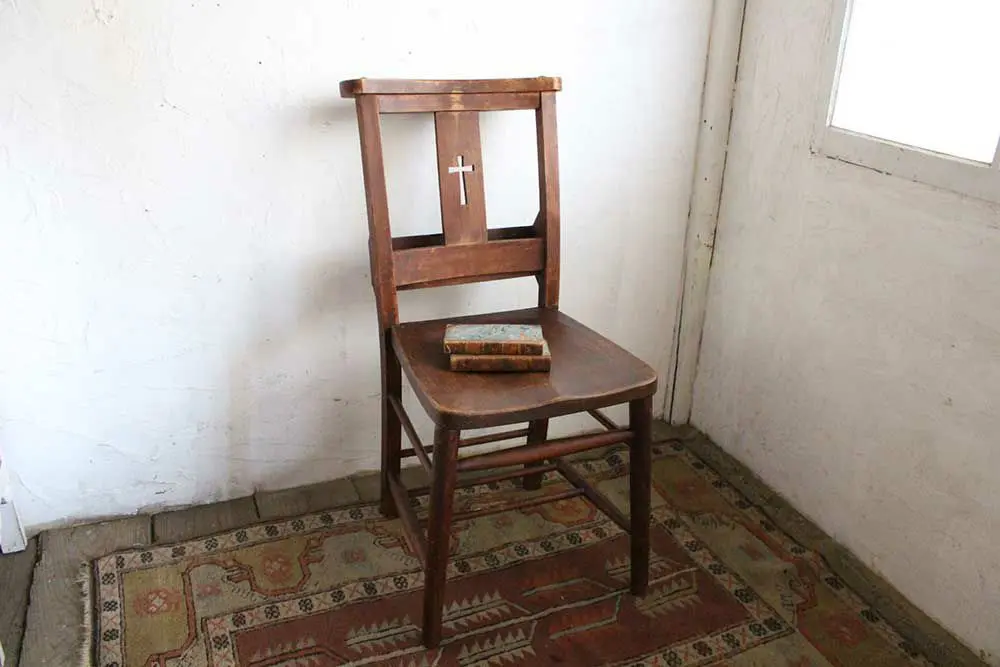

デザイン

チャーチチェアは、教会ごとにさまざまなデザインのものがつくられました。また、国や地域、時代によって使われている木材の種類が異なります。デザインの豊富さもチャーチチェアの魅力の1つです。

【十字架型 クロスバック】

背中の部分に十字架が彫られたクロスバック型のアンティーク チャーチチェアです。

最近では見かけることも少なくなり、多くのアンティークディーラーが熱をあげて探すほど珍しいものです。

特にエルム材で作られたクロスバックチャーチチェアはとりわけ貴重です。

【三つ葉型 クローバーバック】

三つ葉のクローバーはキリスト教では三位一体(神、キリスト、精霊)を表すとされ、

聖パトリック司教がアイルランドでキリスト教を広める際に用いたことに由来しています。

クロスバックよりも見られない希少な背もたれのデザインで、その可愛らしさからも人気が高いです。

今も作り続けられているイギリスを代表する老舗家具ブランド「G-PLAN」

G-PLAN

「何年もかけてプランを立て、買い足していく家具」

G-PLANとは、英国老舗家具メーカーE.Gomme(イー・ゴム)社が1952年に作った家具ブランド。

E.Gomme社は1898年、創業者であるEbenezer Gomme(エベニーザー・ゴム)による椅子づくりから始まりました。

義兄のジム・ピアスと提携し、E.Gomme(イー・ゴム)社となる家具製造事業を設立します。

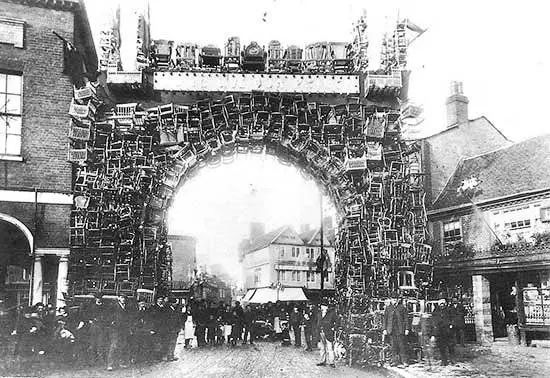

1909年、イングランド・バッキンガムシャーにあるハイ・ウィカムのリーストリートに新工場を設立。

ハイ・ウィカムはカントリーチェアの代名詞ともいえる「ウィンザーチェアの故郷」と呼ばれています。

1880年代には街に100を超える家具工場があり、1日に5000脚ものウィンザーチェアが生産されていたこともある、

いわば家具の街です。

【ハイ・ウィカム】

1911年には2人の息子、フランク、エドウィンがパートナーシップに参加しました。

当時はどちらもまだ独身、働き盛りだったので今後の仕事に専念するための十分な時間があり、

未来は輝かしく見えたといいます。

その後、戦争がはじまりすべてが変わりました。

航空機を作るためには、熟練した木工職人が必要となる木造のフレームが必要でした。

【airco DH4】

翼の部分やプロペラなど航空機の部品を作っていました。

残念ながら、ハイ・ウィカムの木工職人の多くはそこでの仕事が儲かっていたために、イギリス空軍のあるヘンドンに引っ越しました。

そのため、町は熟練の木工職人を多く失いました。

20世紀の初めに、機械化による大量生産の基盤を作っていたE.Gomme社は、 戦後の復興の中でいち早く家具を大量生産して成功をおさめた、1950年代のイギリスで最も大きな家具メーカーでした。

そんなE.Gomme社の創業者の孫、三代目となるドナルド・ゴムが、 デンマークなど北欧のスタイリッシュな家具のデザインを取り入れて製造を始めた家具がG-PLANです。

当時のイギリスは、第二次世界大戦による物資不足を補うため「ユーティリティ・スキーム」と呼ばれる政府の規制の管理下に置かれていて、 自由に家具が製作できない時代でした。

それまで英国家具で使われていた高級な木材や美しいデザインは規制され、 質と価格を抑えた実用的な「ユーティリティ・ファーニチャー(統制家具)」が普及します。

ユーティリティースキームのために、自由にデザインした家具が造れないイギリス。

対照的に戦後「スカンジナビアデザイン」と呼ばれるスタイリッシュな家具をたくさん作り出したデンマークなどの北欧。

デザイン面ではかなり遅れをとってしまったイギリスですが、制度終了後E.Gomme社の3代目責任者Donald Gomme(ドナルド・ゴム)は、 北欧のスタイリッシュなデザインの家具に影響を受け、英国の老舗家具メーカーらしい品質の高いシンプルな家具、G-PLANを1952年にスタートさせました。

さらにはデンマーク出身のインテリアデザイナー、Ib Kofod Larsen(イプ・コフォード・ラーセン)を迎え、 デンマークのモダンなデザインの家具を発表したことで、G-PLANは絶大な人気を得ていきました。

デンマークの優れた職人の為のコンクール「スネーカーギルド」にて、

スネーカーギルド賞受賞の他、HOLMEGAARDSクラスコンペで金賞など数多くの賞を受賞。

彼の代表作であるチェアは、エリザベス女王が1958年コペンハーゲン滞在中に、 ご購入された事を記念し、エリザベスチェアと名づけられました。

スカンジナビアのデザインを国際的なモダニズムとして広め、1950年代には米国で最も売れたデンマークの建築家の一人になりました。

北欧のデザインで、チーク材を使った、英国老舗メーカーが造る「最高品質」G-PLANの家具は、その後、「フレスコ」「チーク」「シエラ」シリーズが世界中で販売されました。

残念ながら1987年には会社が売却されましたが、今も、イングランド西部で「G-Plan Upholstery」がソファを、スコットランドで「G-Plan Cabinets」がキャビネットを、

今なお作り続け、イギリスを代表する老舗メーカー「G-PLAN」として存在しています。

お店でお客様とお話していると、たまに聞かれるのが「これってアンティークですか?」

「新品ですか?」「ヴィンテージとの違いってなんですか?」。

私たちスタッフは日々当たり前に触れているアンティーク、ヴィンテージ、雑貨たち。

何年も扱っているとどんなプロダクトか、何年ごろに作られたものか、どんな時代に流行したものかなどなんとな~く分かりますが、出会ってから調べることも多いです。

MALTOはアンティークやヴィンテージ初心者の方でも気軽に楽しんでいただきたいという思いから、

手頃な価格設定のアンティーク、ヴィンテージやリプロダクト商品を取り揃えています。

アンティークとは?

アンティーク(Antique)はフランス語、もともとはラテン語で「古い」という意味をあらわす「アンティクウス」という言葉を語源にしたとされています。

日本語でいうところの「骨董」「古美術」にあたりますが、フランス語として変化していく過程で意味づけられていきました。

アンティークとヴィンテージの違い

分かりやすく言ってしまえば、アンティークは「100年以上前に作られたもの」、ヴィンテージは「100年以前に作られたもの」でしょうか。

ざっくりとした表現になってしまうのは、そもそも定義自体が実は存在しないためです。

唯一、アメリカで1934年、通商関税法に「製造されてから 100年を経過した手工芸品、工芸品、美術品」との記述が設けられていますが、それはあくまで関税法上の観点からで、アンティークの本場・ヨーロッパではそうした定義が存在しなかったためです。

ヴィンテージはアンティーク以後のものではありますが、現在では主に1950~70年代のものに使われます。

リプロダクトやアンティーク調

MALTOでは、例えば19世紀に流行した様式を使用したデザインの"アンティーク調"や、使い古したように見えるエイジング加工を施した"ヴィンテージライク"な商品も数多く取り揃えています。

これらは全て現行で製造されている商品で、アンティークっぽいデザインは好きだけど古いものや誰かが使ったことのあるものには抵抗がある、という方でも手軽に楽しんで頂けます。

"リプロダクト"は販売・生産が終了したものを、正規のメーカーが再現復刻したもののことを意味しています。

現在の日本では、正規のメーカー以外が復刻した商品をリプロダクトと呼ぶこともあり、レプリカと同じ意味で使われることが多くあります。

あなたにとっての価値、楽しみ方がある

アンティークと呼ばれるものの中でも、見るからに高級品なものから、古びた庶民的なものまで様々です。

一般的には、ヴィンテージよりアンティークの方が価値が高いとされています。

なぜならより古いものの方が美術的価値が高いからです。

もちろんその価値にはコンディションの良し悪しなども関係してきます。

しかしながらわたしたちは、わたしたちにとっての価値、楽しみ方があると考えています。

数ある中から自分で見つけて、一目惚れしてしまった商品。

それが他人にとっては無価値なものでも、さまざまな痕跡から掘り下げていくと面白い歴史があったり、前の持ち主が大事に直しながら使っていたりと、アンティークから引き出せる物語はわたしたちの生活をより楽しくしてくれます。

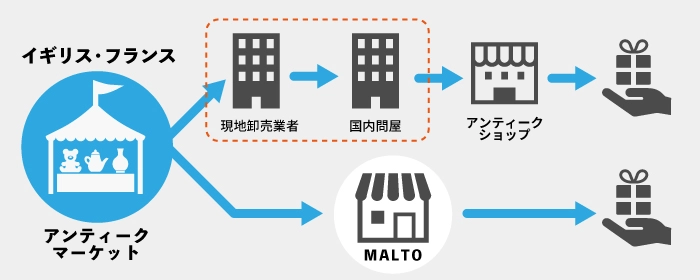

MALTOのアンティーク家具の安さの理由

MALTOでは、イギリス、フランスを中心としたヨーロッパから、アンティークの家具(テーブル,椅子,キャビネット,飾り棚,椅子,チェストなど)を

現地に渡り直接買い付けオンライン店で販売しています。

中間業者を挟まずに現地のマーケットから自社による直輸入をすることで、中間コストを抑えたお求めになりやすい安い価格帯を実現しました。

他店のように全ての家具を送料の高額なチャーター便(ヤマト大型家財便等)を極力使用せず、

基本的に家具は自社スタッフが梱包し、 佐川急便で配送しています。(大型家家具を除く)

また商品代金は大型家具を除き、送料込みの価格に設定し、リーズナブルに販売しています。

基本リペア(無料)であるワックス塗装と椅子やテーブルのガタつき改善補修等は自社スタッフが行っております。

また、実店舗は東京 高円寺に構えながらもアンティーク商品の管理は埼玉県の倉庫で行っておりますので、実店舗を含め1000点以上のアンティーク商品をご用意しております。

すべての

すべての イギリスの

イギリスの フランス

フランス アンティーク

アンティーク アンティーク

アンティーク アンティーク

アンティーク アンティーク

アンティーク 雑貨

雑貨 食器

食器

アンティーク更新情報

アンティーク更新情報