アンティーク家具の修復について

アンティーク家具の修復方法について分かりやすくご紹介

こんにちは。スタッフの安村です。

こちらではテーブルのメンテナンスについてご紹介させていただきます。すでにご紹介させて頂いたスツールで行った作業の応用編といったところでしょうか。工具を揃えてDIYでフレームの組み直しをされる方は参考にしてみてください。

工程によってはかなり力の使う作業もあり、接着の乾燥時間を含めると組みあがるまでは数日を要します。テーブルによって接合部の形状が変わりますが余程イレギュラーなものではない限り作業工程の基本は同じ流れになります。

「パッと見はしっかりしているようですが・・」

写真でもお分かりの通り手前右足の付け根と幕板の接合部に隙間があいています。

ぐらつきのほとんどがこのような緩みが原因になっています。

「まずは接合位置をマーキングし準備作業」

スツール組み直し編でもご紹介した通りますは基本のマーキング。こちらは天板をビスで足に固定しているタイプなのでまずはドライバーで天板を外していく工程になります。

組み上げの時に再度使用するビスは失くさないようにケースに入れて保管しましょう。

「古い家具に使われているビスは交換されていない限り基本頭はマイナス」

古い家具の天板は木栓やビス、クギで固定されています。ビスの場合は解体が比較的容易ですが、ただでさえ引っ掛かりにくいマイナスのため溝が潰れてしまわないよう慎重に緩めていきます。

「バラす事で以前の姿が顔を出します」

しっかり固定されていた天板を外すと接合部の緩みが分かりやすいです。裏側を見るとペイントされる前の姿が蘇ります。こちらはオーク材ですね。

「ショックレスハンマーでバラしていきます」

家具の解体に必ず必要なのがショックレスハンマー。

少し説明すると打撃力がありながら手に響きにくく、表面は樹脂で覆われているため相手を傷つけないうえ、叩く音を和らげる効果もあります。ヘッドの中に鋼球が入っていてその球の移動により反動を吸収する優れものです。

「解体あるある」

経年のよる強度の劣化やハンマーの力のかけ具合で起こる接合部のダボの破損。。でもご安心ください。一工程増えることにはなりますがちゃんと元に戻すことができます。こちらのダボは丸棒としてホームセンターでも販売しているので直径を測り同サイズ用意してください。

埋まった穴を開けるときにインパクトドライバー先端に付けるドリルビットも必要にあります。

「解体あるある」

経年のよる強度の劣化やハンマーの力のかけ具合で起こる接合部のダボの破損。。でもご安心ください。一工程増えることにはなりますがちゃんと元に戻すことができます。こちらのダボは丸棒としてホームセンターでも販売しているので直径を測り同サイズ用意してください。

「インパクトにドリルビットを装着し穴をあけていきます」

この際に気を付けることは元のサイズより穴を広げてしまわないこと。穴の中心にドリルがくるように先端が暴れないよう真ん中に窪みを作っておきましょう。ドリルビットは穴より少し小さくても掘り進めると中心が抜けることで張力がなくなりポロっと綺麗に抜くことできますが少しコツがいります。

ドリルビットが中に入る長さで穴の深さを測り丸棒を適度な長さに切り、折れてしまった部分に差し込んでいきます。

「インパクトにドリルビットを装着し穴をあけていきます」

この際に気を付けることは元のサイズより穴を広げてしまわないこと。穴の中心にドリルがくるように先端が暴れないよう真ん中に窪みを作っておきましょう。ドリルビットは穴より少し小さくても掘り進めると中心が抜けることで張力がなくなりポロっと綺麗に抜くことできますが少しコツがいります。

「こびりついた古いニカワは削り取っておきましょう」

古い家具の接合部は化学接着剤が開発されるまではほとんどの家具に木材との相性がよいニカワが使用されています。幕板の断面やダボに付いた半透明の茶色いものがニカワです。ボンドの接着力が弱まってしまうので残さず剥ぎ取っていきます。

蒸気を当ててニカワを柔らかくしとる方法もありますが組み立て直す前にフレームを乾燥させる時間が必要になります。

「こびりついた古いニカワは削り取っておきましょう」

古い家具の接合部は化学接着剤が開発されるまではほとんどの家具に木材との相性がよいニカワが使用されています。幕板の断面やダボに付いた半透明の茶色いものがニカワです。ボンドの接着力が弱まってしまうので残さず剥ぎ取っていきます。

「接着は市販の木工用ボンドでOK」

膠で再接着するのもいいですが温度の管理も難しいく扱いずらいので木工用ボンドを使っていきます。穴の側面にボンドがきちんと付くように流し込んでいきます。

側面にボンドが付かないと接着力も弱くなるので、接合部が平ほぞの場合や椅子の足など穴が大きい場合は流し込む時に注意してください。

「接着は市販の木工用ボンドでOK」

膠で再接着するのもいいですが温度の管理も難しいく扱いずらいので木工用ボンドを使っていきます。穴の側面にボンドがきちんと付くように流し込んでいきます。

「いよいよ組みなおし」

始めに行ったマーキングを目印にして元の姿に組み上げていきます。ハタガネを使って締めこむのである程度まで入れてしまえばOKです。ダボが2か所あるので同時に入れていかないとうまく入っていきません。

ボンドが手や服についてしまうのでエプロンをしたり、汚れてもOKな服装で作業してください。

「いよいよ組みなおし」

始めに行ったマーキングを目印にして元の姿に組み上げていきます。ハタガネを使って締めこむのである程度まで入れてしまえばOKです。ダボが2か所あるので同時に入れていかないとうまく入っていきません。

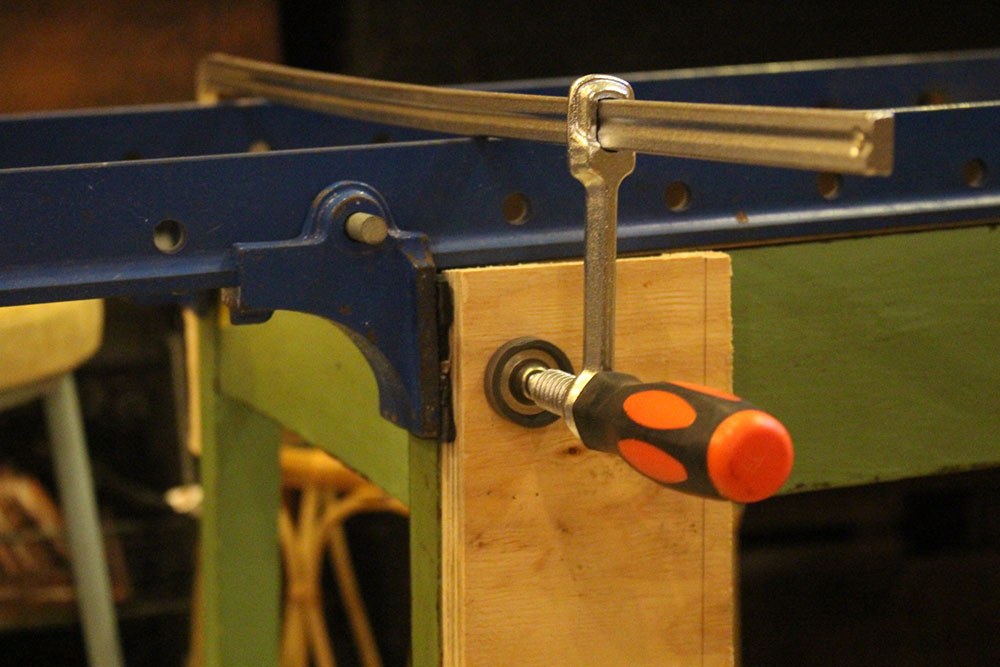

「作業も大詰めとなってきました」

接合部分がきちんと接着するようにハタガネでしっかり圧着していきます。圧着があるとないとでは強度に雲泥の差が出ます。

フレームがカーブしていると締め付け具合だったりハタガネを固定するのがが難しかったりしますがこのような直線の場合は締め付け作業がやりやすいです。

「作業も大詰めとなってきました」

接合部分がきちんと接着するようにハタガネでしっかり圧着していきます。圧着があるとないとでは強度に雲泥の差が出ます。

「ハタガネと家具の設置面」

工具の設置面で家具をキズつけないようにゴム板などクッション材を挟みます。ゴムがない場合がこういった端材を使ってもOK。ハタガネの力がピンポイント過ぎる場合に力を分散させ全体で力を加える役目も果たしてくれます。

今回は接着面に均等に力が加わらず偏ってしまい隙間が空いていたのでこのような形で圧着しました。綺麗に接着できない場合は参考にしてください。

「ハタガネと家具の設置面」

工具の設置面で家具をキズつけないようにゴム板などクッション材を挟みます。ゴムがない場合がこういった端材を使ってもOK。ハタガネの力がピンポイント過ぎる場合に力を分散させ全体で力を加える役目も果たしてくれます。

「あとは待つだけ」

作業はほぼ終了、接着剤が乾くまで夏なら1日、冬なら2日ほどこの状態でキープしてください。仕上がりを綺麗にするため裏側からもボンドがはみ出していないかチェックしてください。フレームに多少のキズが付く可能性はありますが最悪固着後でもマイナスドライバーなどでパキッと剥がすことも可能です。

「あとは待つだけ」

作業はほぼ終了、接着剤が乾くまで夏なら1日、冬なら2日ほどこの状態でキープしてください。仕上がりを綺麗にするため裏側からもボンドがはみ出していないかチェックしてください。フレームに多少のキズが付く可能性はありますが最悪固着後でもマイナスドライバーなどでパキッと剥がすことも可能です。

「天板の取り付けは接着が固まった後日」

天板と足をビスで固定していきます。天板が180度回転してしまうとビス穴の位置が合わない場合があるので、天板とフレームも一目で元の位置に取り付けられるよう1箇所マーキングが必要です。ハタガネで天板とフレームを締め付けてからビスを取り付ける方が天板が浮くことがないのでとてもやり易いです。

「天板の取り付けは接着が固まった後日」

天板と足をビスで固定していきます。天板が180度回転してしまうとビス穴の位置が合わない場合があるので、天板とフレームも一目で元の位置に取り付けられるよう1箇所マーキングが必要です。ハタガネで天板とフレームを締め付けてからビスを取り付ける方が天板が浮くことがないのでとてもやり易いです。

「お疲れ様でした!作業終了です!」

組み上げ作業の終了です。頻繁に動かす事がなければ椅子やスツールに比べ力が加わることが少ないテーブルは、きちんと組み上げれば長い間安心してお使いいただけます。

「お疲れ様でした!作業終了です!」

組み上げ作業の終了です。頻繁に動かす事がなければ椅子やスツールに比べ力が加わることが少ないテーブルは、きちんと組み上げれば長い間安心してお使いいただけます。

maltoがイギリスとフランスで買い付けた

現在販売中のアンティークやヴィンテージの家具や小物はこちら⇓